古城扬州,人文荟萃之地。自隋唐以降,得运河之利,经济繁荣,商贾云集,文化随之兴盛。书院,古代藏书、讲学、读书、研究学问之处,在现代学校发展之前,曾在扬州绵延数百年,为保存中华文脉作出不可磨灭之贡献。书院文化乃成扬州文化特色之一,今广陵路前梅花书院旧址建有书院博物舘可考。

抗战期中,我父母辗转各地谋生,将我及一弟与祖母三人安置在扬州生活。1943年秋,我5岁时进左卫街简称 “实小” 的幼稚园,即幼儿园。实小,全称为江苏省立扬州师范实验小学。这座小学颇具规模:有南、中、北三栋教学楼,南、北两操场,学生或近千人。幼稚园独立于北操场之东北角,园中有太湖石堆砌之假山,金鱼池等,花木扶疏,环境优雅。园中另有一楼废置,老师为免儿童上楼玩耍,称楼上有“大仙老太爷”,大仙老太爷是扬州民间对黄鼠狼的称谓,颇含敬畏之意。废楼自然是没上去过,在幼稚园学了些什么也不记得了。

一年之后升一年级,我被编入的班级叫“单级”。这单级很是特殊,是一、二、三、四,4个年级的学生在同一个教室,由同一位老师授课的班级。教室里有4列课桌,每个年级一列。比如上国文,老师先佈置四年级的学生做作文,叫三年级的学生预习新课,让二年级的抄写单词,先教一年级的学生读: “大羊跑,小羊跑,小羊跑上桥,黑狗跑来咬,大羊用角一顶黑狗跌下桥”。然后叫一年的学生自己默读,抄单词,查二年级学生抄写的单词,再让他们预习新课,教三年级的新课后再教二年级,最后查收四年级的作文……,教这个班级的课,真得有大本事。单级的班主任,当时称“级任老师”,名张桂英,女性。张老师当年约50岁左右,印象中是短头发,穿蓝布大襟的褂子,十分朴素,从来不发脾气,也不打骂学生,尽管那时老师是可以用戒尺打学生手心的。我在单级读了4年书,国文、数学都是张老师教的,直到1948年秋季升入五年级时离开单级,次年春季我回到父母身边,转学到镇江的一所小学继续学业。算来在这所颇有名望的小学里包括幼稚园读了将近6年的书。

单级是一个很特殊的存在,这所小学大约有20多个班级,单级只有一个。我一直不明白,为什么要有这样的一个单级。直到后来我读了医科,到附属医院做实习医生,才想起这个小学,叫做实验小学,是给师范生提供实习场所的,就像医科大学的附属医院,是给医学生提供实习场所一样。一定是考虑到师范生以后有可能到穷乡僻壤的地区去工作,也许学校设在一个破庙里,只有一两个教室,一群大小不同的孩子,这书怎么教?就需要学习这样的一个教“单级”的本事。

至于我怎么会编到单级去的?我想可能因为我是从本校的幼稚园升到一年级的,老师们知道我比较老实,不会调皮捣蛋,“儒子易教”吧。我的天资并不聪明,但是在学习上似乎困难不大,因为在单级学习,一年级的时候事实上已经听到了二年级的课,等到二年级的时候就会有似曾相识之感。而且,我想,和普通班级的学生相比,单级的学生受老师直接教育的时间,只有他们的1/4,即使在课堂上,更多的时间也是自学,在学习的起步阶段养成了一个自学的习惯,应该是很有益的。

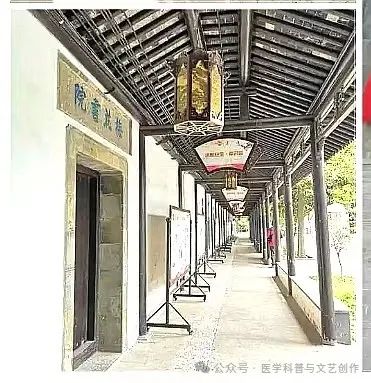

“实小”的校门开在左卫街上,坐北朝南,校门进去便是一条长廊,约近百米,向北伸延直至中楼,长廊东侧,为南楼与南操场,长廊西侧皆墙壁,建筑似乎大部不属学校所有,唯其中部廊壁上有一门,门上並嵌有石额,其上刻有梅花书院四字,无疑是通向梅花书院之门,门内为一天井及其北侧之一楼一底之楼房一栋,“单级”的教室即设于底楼,颇为明亮宽畅,楼上不知何用,也不让师生上去。天井以南、教室之西、之北皆高墙大屋,无门可入,亦无可窥视。我便在这梅花书院里的 “单级”,读了四年书。

据考梅花书院创设于明嘉靖六年(1527年),至今已近500年,初建于广储门外,称甘泉山书舘,为国子监祭酒湛若水讲学之所,后废圮。原址因疏浚城河积土成岭,並遍植梅花而称梅花岭。清雍正十二年(1734年)扬州同知刘重选与盐商等恢复书院,名梅花书院,聘桐城派大师姚鼐掌院。历乾隆、嘉庆、道光诸朝,盛极一时。其中曾有召集举人学习,学者愈百人之层次与规模。鼎盛之时与四大书院即:湖南长沙的岳麓书院、河南商丘的应天书院、江西庐山的白鹿洞书院及河南登封的嵩阳书院等齐名,曾造就过4名状元。同治七年(1868年)梅花书院原址让位于安定书院,迁左卫街今址,亦已150余年。清末废科举办新学,光绪三十四年(1908年)梅花书院改为两淮师范学堂,民国元年(1912年)改为江苏省立第五师范学校,3年后第五师范迁校,是处改办小学,几经易名,其中即包括江苏省立扬州师范实验小学。解放后曾名扬州师范附属小学、扬州市第七中学、扬州市职业技术学校等。

不过,若说清末废科举办新学之后,梅花书院改为两淮师范学堂以及后来的江苏省立扬州师范实验小学等,似乎並不尽准确。我在 “实小”读书时所见三栋主要教学楼皆是现代建筑,记得中楼南墙下尚砌有一石,刻有当时 “实小”校长兴化金应元、字节山先生的记述,该楼为钢筋水泥建筑,应建于上世纪30年代后期,至于南北操场的设置亦非古代书院之格局。而其时长廊西部应属梅花书院之建筑大多尘封,唯 “单级”所在之楼到确属梅花书院之一部分,故称“我曾在梅花书院唸书“应不谬。

人老了记忆力衰退,容易忘事,不过有个特点叫做 “近事遗忘”,近期的事容易忘掉,远期的事到还记得。当然也不尽然,大约主要看这件事是否被深刻地印在脑海之中。还有,儿时所理解世界比较单纯,大约大脑中可用于记忆的空间也比较富余所致。还记得 “实小”门房(传达室)的工友叫老许,是一位留有白胡子但身体健壮的老头,他除了看门之外还负责打钟,上下课的钟声都是他拿了一个铁锤穿过长廊走到中楼下面挂着的一块铁板上敲出来的,据说十多年从无差错。80年前的同班同学还记得姓名的有张鸿、李珏生、沈学璧、刘如心等,还知道张、李二位同学50年代初参加了人民海军。

我说曾在梅花书院读过书,並非为了想沾点这个书院曾经出过四名状元的仙气,而是想记述儿时在古城扬州所受到的一段颇有特点的启蒙教育,感念张桂英老师及“实小”的老师们,怀念当时的同学们。

今扬州广陵路书院博物舘

今博物舘内即当时小学內长廊及长廊左侧通达梅花书院之门

作者与公众号简介

本文作者杨秉辉,复旦大学上海医学院内科学教授、博士生导师,上海美术家协会会员。曾任复旦大学中山医院院长、上海科普作家协会理事长等职,因肝癌的研究获国家科技进步奖一等奖等奖项。

本公众号名为:“”主要发表作者本人原创之医学科普作品及小说、游记、随笔、图画等文艺作品,敬请关注,欢迎批评指正。