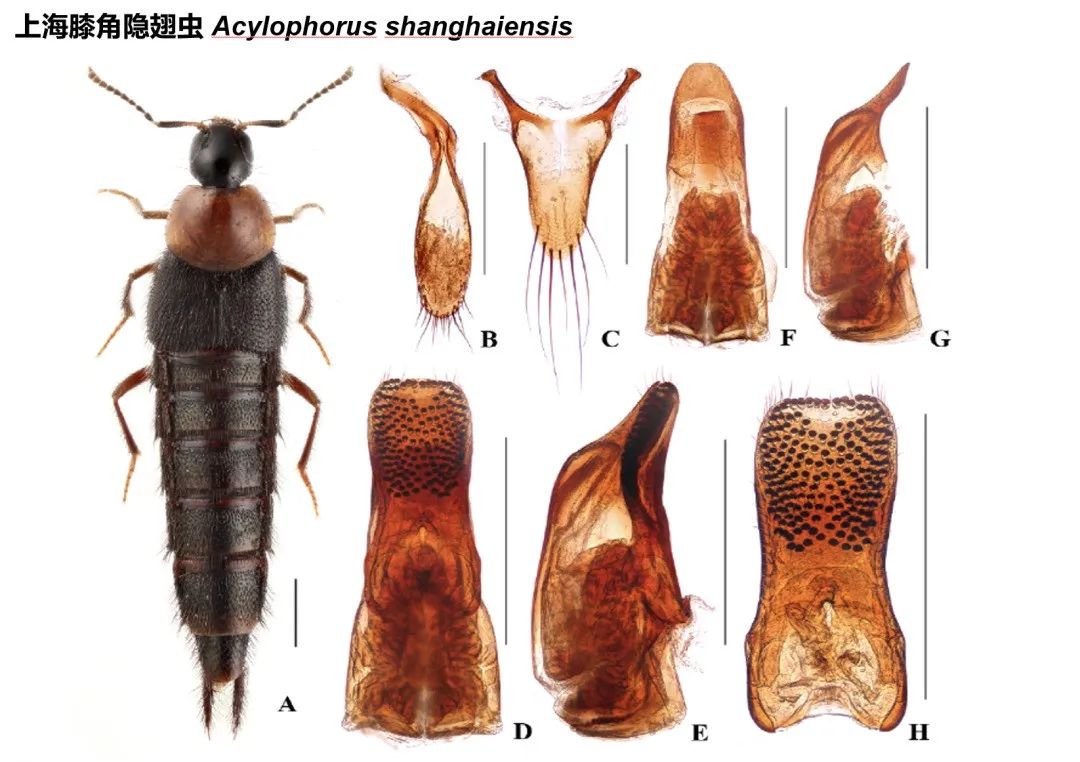

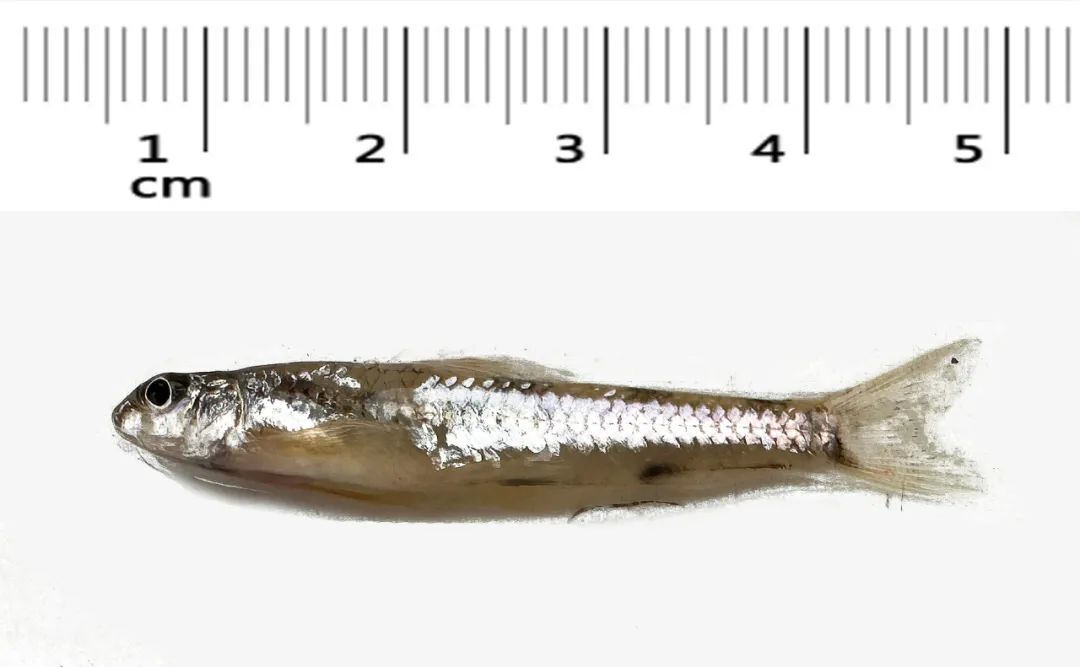

在国际化大都市上海 到底生活着多少生物? 上海市生态环境局局长 晏波 在《2025上海民生访谈》中透露 上海生物多样性本底调查 已经发现了 1个新物种、149个新记录 许多市民共同参与调查 新记录发现者中还有中学生 为了摸清上海生物多样性“家底”,市生态环境部门正在推进生物多样性本底调查,今年底将完成外业任务和内业整理,这也是本市首次全面开展生物多样性“普查”。 调查吸引了全市高校、科研机构、社会公众等社会各方力量4000余人次广泛参与,也带来很多惊喜: 已经发现的1个新物种——上海膝角隐翅虫;149个新记录中,包括大型真菌10种、高等植物17种、昆虫122种。 鞘翅目隐翅虫科,是一类喜欢生活在湿地附近的小型甲虫,体长大多不到1厘米,全世界已知146种,中国已知6种。 上海膝角隐翅虫是此次调查中发现的新种,也是昆虫学历史上首个发现于崇明岛的物种,对于探索本岛生物多样性具有重要意义。 值得一提的是,在崇明岛的昆虫调查中,还采用了公民科学的调查方法,一位中学生还发现了上海昆虫新记录昆虫4种,中国新记录昆虫1种——邵氏突眼隐翅虫,体现了上海市公众自然教育的显著成效与重要作用。 晏波特别表扬了这位中学生,并且欢迎更多市民加入进来,成为生物多样性的发现者、记录者、守护者。 依托上海自然博物馆的“公众科学创新实践”项目,已经开展了“上海昆虫家谱”、“上海蝴蝶监测”、“赤腹松鼠调查”、“崇明东滩鸟类调查”等五个项目,构建公众参与的科学实践网络。 市民可通过微信搜索“听见万物”小程序,完成注册并选择参与项目,平台现有注册用户4万人,累计收集数据2.4万余份,持续参与年度项目的志愿者将有机会获得组委会认证的志愿服务时长,项目组颁发的年度优秀公众科学家证书等。 此外,2022年起,市林业总站、复旦大学等单位、机构,组织市民开展“貉口普查”,得到了积极响应。1000多名志愿者主动参与,提供了大量宝贵的数据。 目前,上海共有超过300个点位发现貉(一半以上的区),数量约为3000-5000只。三年的连续监测和社区管理,见证了貉种群从局部密度过高到趋于稳定的积极变化。 新朋友“落户” 濒危物种种群复兴 上海守着长江入海口,这里的生态恢复是“重头戏”。 崇明东滩保护区的小天鹅种群,从本世纪初最低谷的十几只,现在恢复到近3000只。 这些“白衣仙子”能回来,多亏了崇明东滩持续开展互花米草治理和鸟类栖息地修复项目,长达十年的生态修复,终于让长江口重现了“万鸟翔集”的生态盛景。 国家二级保护植物水蕨,是种对水质要求严苛的珍稀植物,曾在20世纪90年代因水体富营养化大幅减少。 现在在崇明、青浦等五个区重现身影,说明上海乡村地区的水环境质量有所改善,让这些娇贵的植物重新获得生存空间。 今年2月,嘉定区娄塘河段发现了小口小鳔鮈,它的体长只有5、6厘米,对水质极度敏感。 这是上海首次记录到这种小型鱼类,它的现身是长江“十年禁渔”政策成效的活体见证,标志着上海水域生态正朝着良性循环方向发展。 东方疣鳞苔 Cololejeunea japonica 苔藓植物是环境质量的“晴雨表”,叶片上仅有一层细胞组成,是环境监测的指示植物。 天目疣鳞苔、东方疣鳞苔等新的苔藓植物被发现,说明上海的空气质量越来越好。 生物多样性,意味着什么? 市生态环境局介绍,用于癌症治疗的药物,约7成来源于动植物。 比如,从黄花蒿中提取的抗疟单体青蒿素,挽救了2.5亿人的生命,从红豆杉中分离的紫杉醇,为乳腺癌、卵巢癌、子宫癌患者带去生的希望…… 不仅如此,全球有一半的GDP产出,都与生物多样性有关。全球近40%人口的生计,依赖海洋和沿海的生物多样性。 守护生物多样性是一场永不停歇的生态接力,需要政府与市民携手同行,共同感受这座城市的生态脉动,见证上海人与自然和谐共生的美好图景。 来源:“话匣子”微信公众号 以上信息均整理自互联网,仅用于公益传播,如有侵权,请联系我们!